ビタミンKの生理作用・食事摂取基準・多く含む食品などを簡単にまとめてみた!

こんにちは!

今回の記事では、ビタミンの中のビタミンKという栄養素についてできるだけ丁寧に要点をまとめて解説していきたいと思います。

ビタミンKは馴染みがあまりない栄養素だと思いますがとても大切な栄養素の一つですので、簡単に覚えてもらえると嬉しいです!

それでは早速みていきましょう!

もくじ

ビタミンKを動画で学びたい人はこちら

※動画内では食事摂取基準2015を使用しています。(動画作成時は最新だったため)現在の最新版である食事摂取基準2020はこの記事内に記載しています。

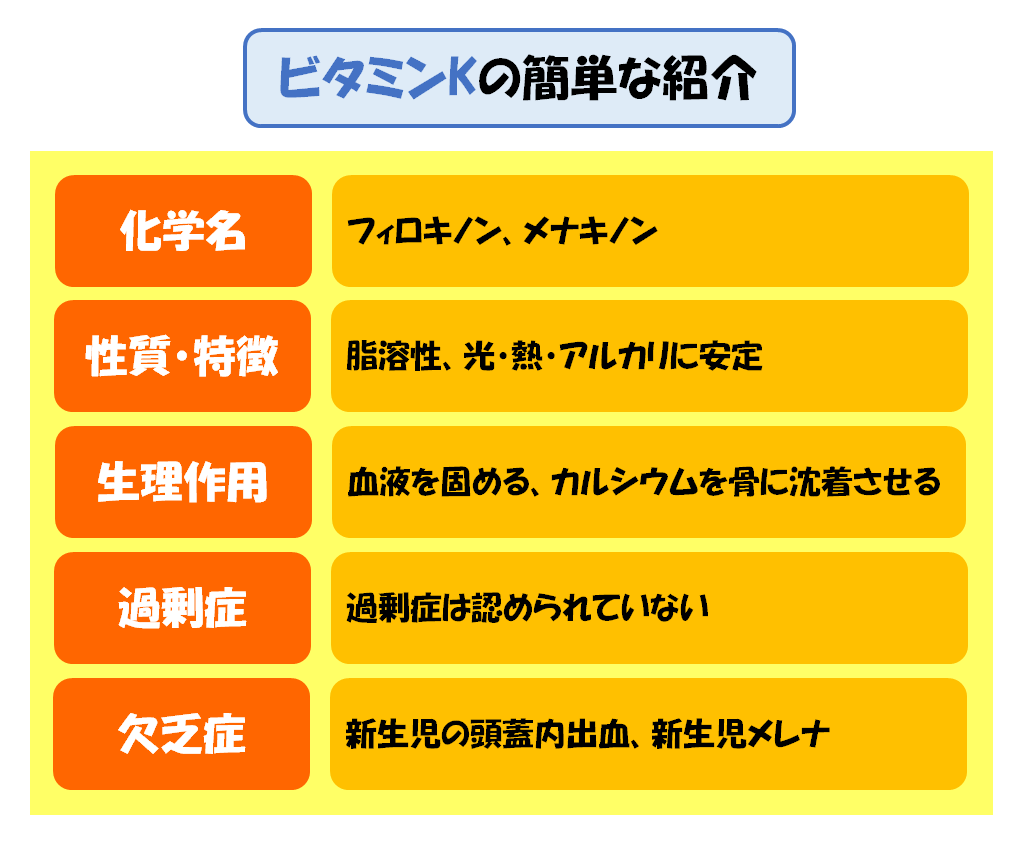

ビタミンKのプロフィール

ビタミンKは血液を固めるのを助ける働きがあります。

専門的にはこれを血液凝固因子なんて言い方をするのですが、『あぁ~血を止めたりするのに関わっているだなぁ~』くらいで大丈夫です!

ビタミンKは脂溶性ビタミンなので過剰症があると思いきや、一般的には過剰症はないとされています!

ここから、少し詳しくビタミンKについて解説していきます!

天然ビタミンKはK₁とK₂の2種類

ビタミンKには7種類存在します。

しかし天然、自然界に存在するのは、このK₁とK₂の2つです。

ビタミンK₁はフィロキノン、ビタミンK₂はメナキノンとそれぞれ化学名があります。

ビタミンKの名前の由来はビタミンの中でも少し変わっています。

他のビタミンたちは、発見された順番で名付けられたりしたのですが、このビタミンKに関しては頭文字なのです。

koagulationというドイツ語の単語の頭文字Kから命名されました!

ではこれはどういった意味なのかというと、それは凝固という意味です!

何を凝固させるのか?それは血液です。

ですのでプロフィールにもあるように、ビタミンKは止血のビタミンなんて呼ばれ方をしています。

ビタミンK₁は植物の葉緑体で作られます。

ですので葉っぱものに多く含まれています。

緑黄色野菜や、海藻などです!

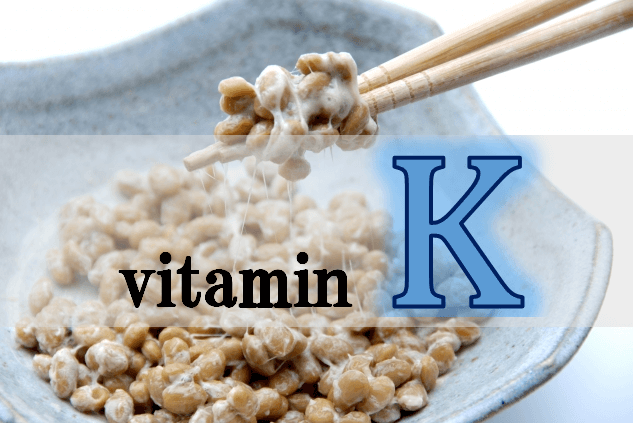

ビタミンK₂は微生物によって作り出されます。

ですので、納豆菌をもつ納豆や、乳酸菌などを含む漬物なんかも多く含まれています!

また、腸内細菌でも作ることが出来るのです!

ビタミンKの生理作用

ビタミンKには血液を固める作用があります。

例えばあなたが膝をすりむいたり、指を切ったりしたときに出血してしまうとします。

その時、止血をする役割がビタミンKにはあるのです。

止血の簡単なメカニズムをここで解説します。

出血時には血液の成分である血漿という成分中のフィブリノーゲンという成分がフィブリンに変化します。

フィブリンはドロドロとしたゼラチン状になり止血を促すのです。

そしてこのフィブリノーゲンがフィブリンに変化するためにはトロンビンという酵素が必要です。

このトロンビンという酵素の前段階であるプロトロンビンという成分があり、このプロトロンビンを作るのにビタミンKが必要なのです。

なので要点をまとめると、

- ビタミンKはプロトロンビンの生成に不可欠

- プロトロンビンはトロンビンという酵素に変化

- トロンビンは、フィブリノーゲンがフィブリンに変化するのに必要

- フィブリンが止血を促す

こんな感じです。

つまりは、止血にはビタミンKが必要だということですね!

ビタミンKはさらに骨を強くするのにも非常に重要になっています。

ビタミンKには、カルシウムが骨にしっかりと吸着するのにとても大切な成分です。

オステカカルシンというたんぱく質がカルシウムを骨に吸着させる役割を担っているのですが、ビタミンKはこれを活性化させると言われています。

ビタミンDはカルシウムの吸収を促進し、ビタミンKはそのカルシウムを骨にくっつけるということです!

骨を丈夫にするためには、カルシウムなどのミネラルだけでなく、こういったビタミン類も必要なのです!!

ビタミンKの過剰症とは?

ビタミンKは、ビタミンA、D、Eなどと同じ油に溶ける脂溶性タイプのビタミンです。

基本的にはこれらのような脂溶性のビタミンには摂りすぎると過剰症というものが起こるのですが、このビタミンKは特に過剰症は認められていません。

しかし、血液をサラサラにする薬を服用されている人がビタミンKをたくさん摂ると、全く反対の作用を示すので服用している薬の効果に影響してきます。

また血栓症の人もさらに血液が固まりやすい環境を作るので注意が必要です。

これらに当てはまる人は、ビタミンKの摂取量を制限する必要があるのです!

ビタミンKの欠乏症は?

ビタミンKは血液が固まりやすくする作用があるということは説明しました!

ということは、そのビタミンKが不足すると血液が固まりにくくなるということです。

すると止血に時間がかかってしまったり、出血しやすくなるのです。

このビタミンKは食品から多く摂取しなくても、一定の割合で腸内細菌が作り出してくれます。

ですので一般的には不足するということはありません。

しかし、腸内細菌がまだ未発達な新生児の赤ちゃんなどは、腸内細菌数が少ないために不足しやすいのです。

ですのでビタミンKの欠乏としては、新生児の頭蓋内出血や、新生児メレナという消化管出血が起こりやすくなるのです。

妊婦さんにはビタミンKを多く摂るように努めてほしい理由はここにあって、ビタミンKシロップというもので補う人もいます。

実はビタミンKの欠乏症は赤ちゃんだけがなりやすいわけでなく、大人でもなりうることです。

例えば、抗生物質を長期服用した人は腸内細菌も死んでしまうのでビタミンKが不足しやすくなります。

また、肝臓の病気で胆汁の分泌が上手くできない人もビタミンKが不足しやすくなります。

これは、ビタミンKなどの脂溶性ビタミンが胆汁によって吸収されるためです。

ビタミンKの食事摂取基準

ビタミンKの食事摂取基準を、年代別にそれぞれ表にまとめていますのでご覧ください!

あなたに年齢、性別に合った摂取量を見つけることが出来ましたか?

それでは、続いてビタミンKを多く含む食品を見ていきましょう!

ビタミンKを多く含む食品

| 食品名 | 一食分の目安量(g) | 成分含有量(μg) | |

| 穀類 | 精白米 | 150(1膳) | 0 |

| 玄米 | 150(1膳) | 0 | |

| 豆類 | 糸引き納豆 | 50(1パック) | 300 |

| いも類 | – | – | – |

| 種実類 | – | – | – |

| きのこ類 | – | – | – |

| 海藻類 | カットわかめ | 5(1袋) | 80 |

| 干しヒジキ | 8(大さじ2) | 26 | |

| 味付けのり | 3(小10枚) | 20 | |

| 野菜類 | モロヘイヤ | 55(1/2袋) | 352 |

| つるむらさき | 50 | 175 | |

| ほうれん草(ゆで) | 50 | 160 | |

| とうみょう | 50 | 140 | |

| 春菊 | 24(1株) | 110 | |

| 小松菜 | 44(1株) | 90 | |

| 果物類 | – | – | – |

| 魚介類 | – | – | – |

| 肉類 | – | – | – |

| 卵 | – | – | – |

| 乳製品 | – | – | – |

これらが主にビタミンKを多く含む食品です。

ビタミンKは野菜・海藻類などに多く含まれていることがこの表からもわかると思います。

ビタミンKの効果的な摂取方法

ビタミンKもビタミンA、D、Eと同じ脂溶性のビタミンなので油と一緒に摂ると効果的です!

また、ビタミンKは菌によっても作られるので、納豆をはじめ、発酵食品を食べると多く摂取することが出来ます。

腸内環境を整えることも、腸内でビタミンKを作り出す要因になります。

ですので、腸に優しい乳酸菌などの有用な菌や食物繊維などの食品を日ごろから摂ることもオススメです!

まとめ

ビタミンKはあまりなじみがないビタミンではないかと思います。

今回でビタミンKに関してなんとなくイメージができれば嬉しいです!

それでは最後に今回の記事を簡単にまとめていきたいと思います。

ポイント1 ビタミンKで大事なのはK₁とK₂の2種類

- ビタミンK₁・・・フィロキノン(緑黄色野菜などに多い)

- ビタミンK₂・・・メナキノン(納豆などに多い)

ポイント2 ビタミンKの生理作用

- 血液凝固に関わり、血液を固める作用

- 骨にカルシウムを沈着させる作用

ポイント3 ビタミンKの過剰症と欠乏症

- 過剰症は一般的には起きないとされている。しかし薬の服用内容や血栓症など特別な人は摂取量に注意が必要。

- 欠乏症は、特に新生児の頭蓋内出血や新生児メレナがあり、成人でも抗生物質服用の場合や、肝疾患の人は不足に注意。

ポイント4 ビタミンKを多く含む食品

ビタミンKは緑黄色野菜や、海藻類、納豆などの菌類を含む食品に多い。

ご覧いただきありがとうございました!

それでは次の記事もがんばって書きますので是非読んでくださいね!!