カルシウムの生理作用・食事摂取基準・多く含む食品などを簡単にまとめてみた!

こんにちは!

栄養学入門としてこれまで様々なミネラルについて紹介してきました。

今回は最後の栄養素です。

最後の栄養素は皆さんご存知のカルシウムです。

カルシウムは人間の体内に最も多く含まれているミネラルです。

そんなカルシウムについて、今回も要点を絞って解説していきたいと思います!

それでは早速見ていきましょう!

カルシウムを動画で学びたい人はこちら

※動画内では食事摂取基準2015を使用しています。(動画作成時は最新だったため)現在の最新版である食事摂取基準2020はこの記事内に記載しています。

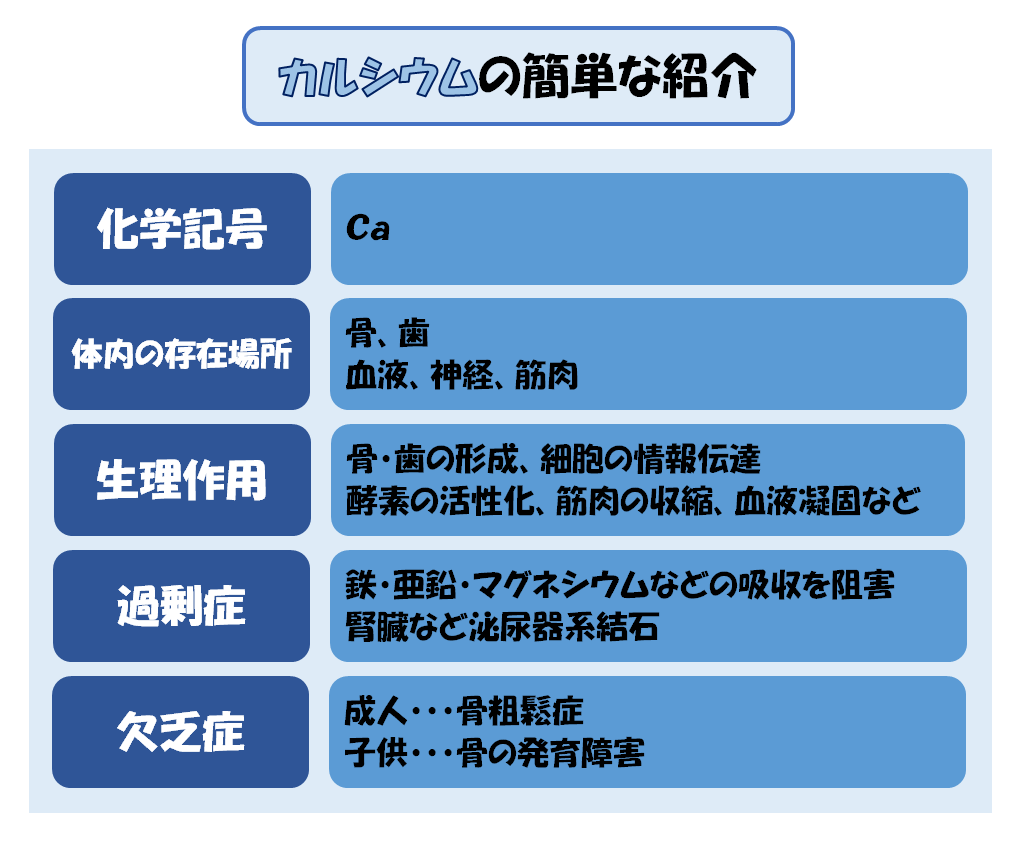

カルシウムのプロフィール

カルシウムはミネラルの中で一番体内に多く存在する栄養素です。

成人の場合はその重さは約1kg程度にもなります。

もちろん個人差はありますがだいたいそのくらいです。

そのうちの約99%は骨や歯などに存在し、残りが体液中や血液中に存在しています。

主に体液や血液に存在しているカルシウムは、血液を固めたり筋肉の収縮に関わったり、酵素を活性化させたりしています。

そんなカルシウムは日本人が不足している栄養素の一つです。

もちろんその原因はいくつかありますが、大きくは2つです。

- カルシウムを含む食品の摂取不足

- カルシウムの吸収を阻害するリンの摂取過剰

一つ目の理由は簡単で、カルシウムを多く含んでいる食品をあまり摂取できていないことが原因です。

二つ目の理由は加工食品に含まれるリンによってカルシウムをせっかく摂取していても吸収を邪魔されてしまっているということです。

リンはカルシウムと同じ程度の摂取量であればほとんど問題ありませんが、加工食品などから多量に摂取するとカルシウムの吸収を邪魔してしまうのです。

参考記事→リンの生理作用・食事摂取基準・多く含む食品などを簡単にまとめてみた!

なのでカルシウムは日本人が最も意識して摂取してい欲しい栄養素の一つになっています。

もちろんこの記事でも、どのような食品に多く含まれているか紹介しますので参考にしてもらえればと思います。

カルシウムの生理作用

カルシウム=骨

もうこれは子供の時からみんなが知っている事だと思います。

カルシウムは骨に約99%と、そのほとんどが含まれています。

そして骨は血液中のカルシウム濃度を一定に保つのに一役買っているのです。

人間の体内では血中カルシウム濃度はだいたい9~11mg/dl程度で保たれています。

このカルシウムたちが、全身の筋肉や心臓などを動かすのに必要だったり、神経伝達や血液凝固、酵素の活性化と様々な働きをしています。

カルシウム濃度が下がると、カルシウムの貯蔵庫である骨から溶け濃度を上げているのです。

また、骨は常に新しく作られ続けています。

骨を作る骨芽細胞と骨を壊す破骨細胞があり、毎日少しづつ新しい骨になっていくのです。

骨は古くなると弾力がなくなりもろくなるので、新しい骨を作ることで弾力があり強い骨を作り身体を支えているのです。

カルシウムが足りなくなると骨から溶け出し、カルシウムが多くなると骨に蓄えられます。

骨は血液中のカルシウム濃度を一定に保つためにも作り変えが必要になってくるのです。

カルシウムの欠乏症や過剰症

カルシウムが慢性的に不足すると、骨量が減少します。

そして、骨折や骨粗鬆症を起こす可能性が高くなってしまうのです。

これが子供の場合だと、くる病という骨の病気になります。

また、筋肉の痙攣や神経過敏など様々な影響が出てきてしまいます。

特に閉経後の女性はホルモンの関係で、カルシウムの吸収を高めるエストロゲンが減少するので骨への影響は大きくなります。

閉経後は急激に骨粗鬆症がのリスクが高まりますので意識的にカルシウムの摂取が必要です。

また、授乳中の女性もエストロゲンの分泌は低下するので骨量が減少しやすくなります。

一方で過剰症では、カルシウムを過剰に摂取すると軟らかい組織にカルシウムが沈着し石灰化します。

具体的には腎臓結石や軟骨組織の石灰化などです。

他にもカルシウムの過剰摂取は鉄や亜鉛、マグネシウムなどミネラルの吸収を阻害することにもなります。

そして動脈の血管壁にカルシウムが入り込み動脈硬化の原因になるとも言われています。

やはり何事もバランスですね!

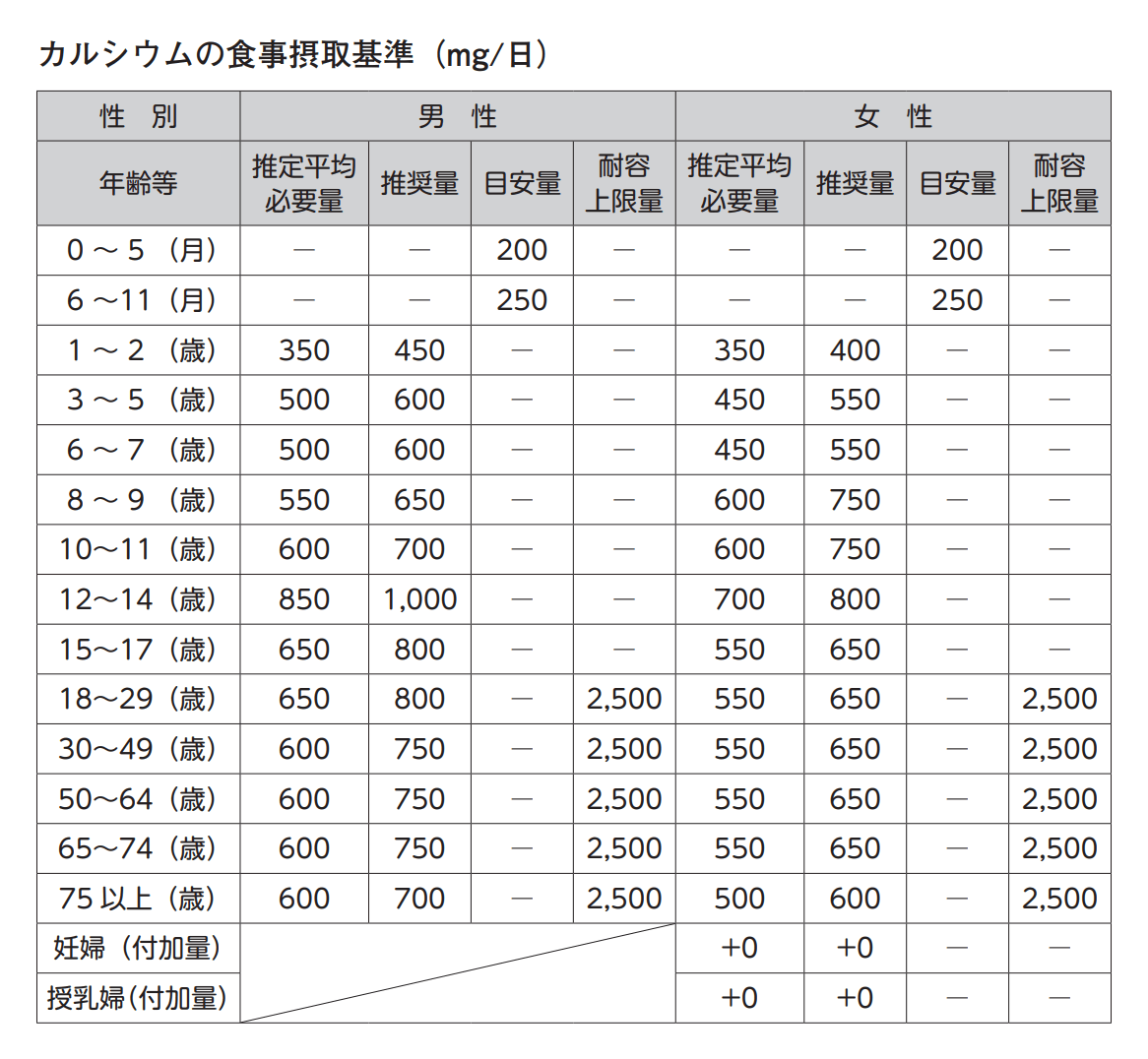

カルシウムの食事摂取基準

カルシウムの食事摂取基準を、年代別、性別にそれぞれまとめていますのでご覧ください!

あなたに合った摂取量を見つけることは出来ましたか?

それでは、カルシウムがどのような食品に多く含まれているか見ていきましょう!

カルシウムを多く含む食品

| 食品名 | 一食分の目安量(g) | 成分含有量(mg) | |

| 穀類 | 精白米 | 150(1膳) | 4 |

| 玄米 | 150(1膳) | 9 | |

| 豆類 | えんどう豆 | 12(大さじ1) | 156 |

| 油揚げ | 15(1/2枚) | 45 | |

| いも類 | – | – | – |

| 種実類 | ごま | 6(大さじ1) | 72 |

| きのこ類 | – | – | – |

| 海藻類 | 干しひじき | 4(大さじ1) | 40 |

| 野菜類 | ケール | 200(1枚) | 427 |

| 大根の葉 | 90(1/2本分) | 196 | |

| 果物類 | – | – | – |

| 魚介類 | 干しえび | 6(大さじ1) | 568 |

| ドジョウ | 40(5尾) | 440 | |

| ワカサギ | 75(3尾) | 339 | |

| 煮干し | 10(5尾) | 220 | |

| シシャモ | 54(3尾) | 177 | |

| 肉類 | – | – | – |

| 卵 | – | – | – |

| 乳製品 | 牛乳 | 210(1カップ) | 231 |

| プロセスチーズ | 20 | 126 | |

| ヨーグルト | 105(1/2カップ) | 126 |

これらがカルシウムを多く含む食品です。

カルシウムは色々な食材に含まれていますが、特に乳製品や、魚介類に多く含まれています。

カルシウムは食品によっても吸収率が変わると言われていて、植物性食品よりは動物性食品の方が吸収率が高くなっています。

カルシウムの効率的な摂取方法

カルシウムは吸収率が低い栄養素です。

ですので効率的に摂取する工夫が必要です。

食品によって吸収率が違うのは説明した通りですが、具体的には乳製品で50%、小魚で30%、野菜や海藻類で20%程度と言われています。

魚類やきのこ類に多いビタミンDはカルシウムの吸収を高めますので、ビタミンDを豊富に含む食材をたくさん食べることも大切です。

参考記事→ビタミンDの生理作用・食事摂取基準・多く含む食品などを簡単にまとめてみた!

また、ビタミンDは15分ほど日光を浴びると皮膚で作られます。

適度の外出はカルシウムの吸収を高めるビタミンDを活性化し、適度な運動は骨を作る骨芽細胞を活性化させます。

ですので太陽の下で遊んだりすることはカルシウムの利用効率を高めるのです。

ビタミンDのようにカルシウムの吸収を促す栄養素がある一方で、逆にカルシウムの吸収を阻害するものもあります。

それは、過剰のリンや食物繊維、シュウ酸、フィチン酸などです。

これらの栄養素や成分を一緒にたくさん摂らないようにすることも非常に重要な事です。

まとめ

今回はカルシウムについてまとめてみました!

ということでポイントのおさらいをしていきましょう!

ポイント1 カルシウムの主な生理作用

- 骨・歯を形成する

- 細胞の情報伝達、血液凝固

- 筋肉の収縮、酵素の活性化

ポイント2 カルシウムの欠乏症と過剰症

- 欠乏症・・・骨粗鬆症や骨の軟化症(子供の場合)

- 過剰症・・・泌尿器系結石、鉄・亜鉛・マグネシウムなどのミネラルの吸収阻害

ポイント3 カルシウムを多く含む食品と効率的な摂取方法

- カルシウムを豊富に含む食品は、乳製品や魚介類

- カルシウムの吸収を助けるビタミンDを一緒に摂るようにする

- カルシウムの吸収を阻害するような食品とは一緒に摂らないようにする

いかがでしたか?

次回も楽しみにしていてください!