【経口補水液の出番だ!】熱中症の分類・症状・対策について解説してみた!

こんにちは!

平成生まれの管理栄養士です!

今回の記事は熱中症についてです!

梅雨の終わりの時期から初夏にかけて熱中症になる人が増えてきます。

そんな熱中症を予防するためにも、より正しい知識を身につける必要があります。

あなたがならなくても周りの人がなってしまうかもしれません!

そんな時、この記事で学んだ内容がきっと役に立つと思います!

それでは熱中症について、その分類や症状、予防、対策などについて解説していきます。

これから記事を読み進めていくにあたって、より理解を深めるために次に紹介する記事を読んでほしいと思います!

【脱水症】や【人の体内の水分についての基礎知識】や【熱中症になった時にどのような飲料を飲めば良いのか】などが詳しく解説されています!

もくじ

熱中症とは?

熱中症とは、暑さによって起こる障害の総称で、次のように定義されています。

暑熱環境下での身体の適応障害により発生する状態の総称

自分が熱中症にならなくても、周りの人で熱中症になってしまったことがある!という人も多いはずです。

熱中症は基本的には

- 脱水

- 体温調節機能の低下

この2つが重なって起こります。

体温調節システムについて詳しく解説した記事がありますのでこちらをご覧ください!

脱水が起こる原因は様々ですが、脱水とは体内から水分と電解質が抜けた状態を指します。

また、体温調節機能の低下も原因は一つではありませんが、一般的には大量の発汗などによって体温が下がりきらず起こることが多いです。

このように熱中症は体温がどんどん上がってしまうことで様々な症状を引き起こします。

熱中症には、その症状の重症度から3つに分類する方法と、その病型から4つに分類する方法があります。

これらの分類は、スポーツの現場などの予防や対処、医療機関においての治療など、状況や環境によって使い分けられています。

普段生活する上で重要なのは症状の重症度から3つに分類する方法です。

では熱中症の分類について詳しく見ていきましょう!

熱中症の【病型】と【重症度】における2つの分類

熱中症は昔は病型によって次の4つに分類されていました。

- 熱失神

- 熱痙攣

- 熱疲労

- 熱射病

しかし、このような病型による分類では症状の重症度と相関しないので治療をする際に治療法を選択しにくい状況でした。

そこで、症状の重症度に応じて治療ができるように【重症度】による新しい分類が生まれました。

重症度による分類は次の通りです。

- Ⅰ度熱中症・・・軽度の熱中症

- Ⅱ度熱中症・・・中等度の熱中症

- Ⅲ度熱中症・・・重度の熱中症

このように、症状によって分類することで治療の選択をしやすくしたのです。

それでは【病型】と【重症度】のそれぞれの分類についてもう少し詳しく見ていきましょう!

病型による熱中症の分類

現在でも、スポーツの現場などではこの病型による熱中症の分類が利用されたりします。

病型による熱中症の分類は次の4つでしたね!

- 熱失神

- 熱痙攣

- 熱疲労

- 熱射病

つまりこれらを全てひっくるめて熱中症と呼ぶのです。

まず熱失神ですが、熱失神は直射日光の下で長時間活動したり高温多湿の室内で起こります。

汗をかくことで末梢血管が拡張して体全体の血液循環量が減少した時に発生し、突然意識を失ってしまうのです。

体温は正常であることが多く、発汗があり、脈拍は徐脈(遅くなる)となります。

次に熱痙攣についてですが、熱痙攣は大量の汗をかいて真水を補給した時に起こりやすくなります。

大量の発汗によって体液中のナトリウムが喪失して手足の筋肉や腹筋などに痛みを伴った痙攣が発生します。

体温は正常の場合がほとんどです。

次に熱疲労についてですが、熱疲労は体温が41℃まで上昇します。

脱水症とナトリウムの不足によって発生し、全身の倦怠感、脱力感、めまい、嘔吐、頭痛などの症状があります。

血圧の低下や頻脈(速くなる)、皮膚の蒼白などの特徴があり、発汗は生じています。

最後は熱射病ですが、熱射病は体温調節機能が失われて体温上昇が高度な状態です。

発汗はなく、完全に自分の力で体温を下げることができません。

細胞のミトコンドリアが障害を受けてることで、脳、肺、肝臓、腎臓など全身の臓器の機能が失われます。(多臓器不全)

このように、熱中症は昔は【病型】によって分類され、今でもスポーツの現場などで利用されています。

重症度による熱中症の分類

重症度による分類は、次の3つでしたね!

- Ⅰ度熱中症・・・軽度の熱中症

- Ⅱ度熱中症・・・中等度の熱中症

- Ⅲ度熱中症・・・重度の熱中症

重症度による分類は、その症状が軽いものなのか?それとも重いものなのか?など症状の程度で分類されています。

Ⅰ度熱中症で見られる症状は、

- 水分が不足する

- 脳への血流が不足する

- めまいや立ちくらみがする

- 消化器への血流が不足する

- 食欲が低下する

- 電解質が不足する

- 筋肉の動きがおかしくなる

- 足がつる、こむら返り

などです。

このⅠ度熱中症は脱水症がメインで熱は出ません。

Ⅱ度脱水症で見られる症状は、

- 脳への血流が熱くなる

- 頭痛や吐き気、嘔吐する

- 全身への血流が熱くなる

- 全身の倦怠感、疲れる

などです。

このⅡ度熱中症は高体温がメインで熱が出ます。

Ⅲ度熱中症で見られる症状は、

- 体温が異常に上昇する

- 意識が低下する

- 痙攣する

- 血圧が低下する

- 最悪の場合死に至る

このⅢ度熱中症は緊急状態なので医療機関での治療が必要です。

このように、【重症度】による分類はその症状がどのようなものなのか?によって分類されているので、治療を選択しやすいようになっています。

熱中症の主な症状

熱中症の症状は先ほどの分類のところで説明してしまいましたが、熱中症は場合によっては命を落とす危険があるものです。

熱中症は次の2つの症状の総称と言えます。

- 脱水症・・・体液(水分・電解質)の欠乏によって起こる障害

- 高体温・・・体温が上昇することで起こる臓器障害

脱水によって体液が失われると、体内に必要な栄養素や物質を全身に運ぶことができなくなります。

逆も同じで、体内に生じた不要物を排出することもできなくなってしまいます。

また、人間は発汗することで体内を調節するようになっています。

体液(水分)が失われると発汗できなくなるので、体温調節機能を失ってしまうのです。

こうして体温が上昇し続けると、細胞がダメージを受けます。

人間の身体は全て細胞で作られていますので、細胞がダメージを受けると身体の正常な機能が失われます。

特に脳はその影響を受けやすく、中枢神経症状である痙攣や意識障害が起こるのです。

では、体温が上昇するとことによってどのような障害が起こるのでしょうか?

体温の上昇に沿ってその内容を表にまとめてみました!

| 体温 | 症状 |

| 40℃ | この体温までは臓器に及ぼす影響はない |

| 41℃ | 呼吸困難・中等度の意識障害・中等度の血圧低下 |

| 41.5℃ | ミトコンドリアの酸化的リン酸化障害(多臓器不全) |

| 42℃ | 脳の機能障害・高度意識障害・高度の血圧低下 |

| 44℃ | 細胞死・臓器障害の回復が不可能になる |

熱中症になる外的要因・内的要因

熱中症がどのようにな原因で起こるのかなんとなくわかりましたね!

熱中症は脱水症+体温の上昇で起こるのです。

ではこれらを引き起こす要因は何なのでしょうか?

外的要因と内的要因に分けて考えてみましょう!

- 外的要因・・・気温の上昇、湿度の上昇、風力の低下、輻射熱の上昇

- 内的要因・・・運動に伴う熱産生の増加、疾患による発熱、心肺機能の低下

気温が上昇すると脱水になるリスクが上がります。

湿度が上昇するとせっかくかいた汗が蒸発せず体温が下がりにくくなり、最終的にかく汗の量も増えてしまい脱水になるリスクが上がります。

風力の低下が起きると、汗が蒸発しにくくなるので体温が上昇しやすくなったり発汗が増えて脱水になるリスクが上がります。

輻射熱は太陽の熱や火の熱など、それらの熱によって脱水になるリスクが上がります。

内的要因では、自分の身体の内側から熱を発生させますので、もちろん脱水や体温が上昇しやすくなります。

このように外的要因や内的要因が多く重なれば重なるほど熱中症になりやすくなります。

例えば、雲がない晴天の日で気温や湿度が高く風がない環境で、少し風邪をひいていて微熱がある状態で運動したらどうなるでしょうか?

想像するだけで辛いですし、熱中症になりやすい状態であることは誰でも簡単に想像できると思います。

しかし、実際にこのような状況でも試合に出ないといけなかったり、仕事をしないといけない場合も多々あるのが事実です。

さらに、それがお子さんや高齢者の方だった場合には、より熱中症にかかりやすくなります。

子供は体温調節機能が未発達ですし、高齢者は体温調節機能が低下しています。

子供たちと高齢者の方たちが脱水になりやすい理由について詳しく解説した記事がありますのでこちらをご覧ください!

ですので、これらの外的要因と内的要因をしっかりと把握・理解して対策することで少しでも熱中症を予防することができるのです!

熱中症の予防方法

熱中症は、体内(水分・電解質)の減少や不足と、体温調節機能の低下によって起こるのでしたね!

ということは、熱中症を予防するためにはまず体液が失われるのを防ぐ必要があります。

つまり脱水症にならないようにするということです。

そこで、運動・スポーツの習慣がある人の予防方法と、一般の方の予防方法を分けて紹介していきます!

運動・スポーツをする習慣がある人の熱中症予防

基本的には脱水症にさえならなければ、発汗によって体温調節機能が働きますので熱中症にはなりにくくなります。

しかし、運動やスポーツをする習慣がある人はどうしても脱水状態を完全に防ぐのは難しくなります。

それは絶えず運動することで体内で熱が産生され続けるからです。

現在は熱中症予防として、運動時や暑熱環境下(屋内外)における指針が示されています。

| WBGT | 湿球温度 | 乾球温度 | 運動指針 |

| 31℃以上 | 27℃以上 | 35℃以上 | 運動は中止 |

| 28~31℃ | 24~27℃ | 31~35℃ | 厳重注意(激しい運動は中止) |

| 25~31℃ | 21~24度 | 28~31℃ | 警戒(積極的に休息) |

| 21~25℃ | 18~21℃ | 24~28℃ | 注意(積極的に水分補給) |

| 21℃以下 | 18℃以下 | 24℃以下 | ほぼ安全(適宜水分補給) |

屋外スポーツでは、夏の試合など上の表において【運動は原則中止】にあたるWBGT31℃以上の環境で行われることもしばしばあります。

例えば、高校野球の夏の甲子園の第3試合なんてまさにそうですね!

マウンドに立っているだけで汗が止まらないくらい暑いと思います。

ぜひ運動やスポーツをする習慣がある人は、自分が行う日の気温や湿度などの環境を事前に調べたり、自分の体調をしっかりと把握して、熱中症予防に努めてください!

また、運動やスポーツをしている最中に飲む飲料としておすすめのものは競技や運動の種類によって変わってきます。

軽めの運動では経口補水液のような体液に近い飲料がおすすめですし、持久的な競技には糖質やアミノ酸が含まれているものが良いでしょう。

自分の競技や運動の種類に応じて水分補給に利用する飲料水も変える必要があるのです。

熱中症を予防するための上手な水分補給は、パフォーマンスの向上にもつながっていきます!

一般の方の熱中症予防

運動やスポーツをする習慣がなくても熱中症になってしまうこともあります。

家の中で生活していても熱中症になってしまうくらいですからね!

特にお子さんや高齢者の方は、水分補給を怠ったり、室内の気温や湿度が高いだけでも脱水症及び熱中症になってしまいます。

ですので、先ほど説明した熱中症になる外的要因と内的要因を理解した上でしっかりと予防することが大切です!

外的要因に対する予防としては、

- 悪い環境での作業を控える

- 生活や仕事をする環境を整える

- 服装を考慮する

などがあります。

真夏の暑い日に長時間外で作業をするのを辞めたり、室内ではエアコンや扇風機など環境を整えることが重要です。

また、日傘をさして外出したり風通しの良い服装で出かけるのも予防につながります。

服装でさらに言うと、吸湿性に優れて乾きやすい素材の服を選ぶ工夫なども大切です。

内的要因に対する予防としては、

- 熱中症になりにくい体質作りを心がける

- 筋肉をつける

- 夏場はこまめに水分補給をする

などがあります。

熱中症になりにくい体質作りとは、汗をかきやすい身体作りのことです。

どうしても日々の生活で汗をかかない環境にいると汗をかきたくてもかきにくい体質になってしまいます。

そのような状態で暑い環境で作業すると熱中症になりやすくなってしまうのです。

また、筋肉のおよそ8割は水分ですので、筋肉をつけることで脱水症になりにくい身体を作ることができます。

筋肉をつけるには適度な運動とそれに伴う食事(特にたんぱく質の摂取)が必要となります!

そして、当たり前ですが熱中症を予防するためには水分をしっかりとこまめに補給することです。

水分補給の方法としては、一つは飲料水としての水分補給と、もう一つは食事からの水分補給です。

脱水症や熱中症になりやすい夏場が旬の夏野菜には水分が多く含まれています。

このように旬な食材を食べることは、その季節に起こりやすい病気や症状の予防を可能にしてくれます。

こまめな水分補給と、旬の食材を取り入れた食事でしっかりと予防していきましょう!

熱中症になってしまった時の対応

どれだけ熱中症を予防してもなってしまう時はなってしまいます。

また、自分がならなくても周りの人がなることもあるでしょう!

熱中症になってしまった場合は、どのような対応や対処をすれば良いのでしょうか?

基本的には予防と同じで、外的要因と内的要因それぞれの方向から対応することがベストです!

暑い環境であれば、涼しいところへ移動したり、水分補給をしたりですね!

では実際に具体的な対応方法を見ていきましょう!

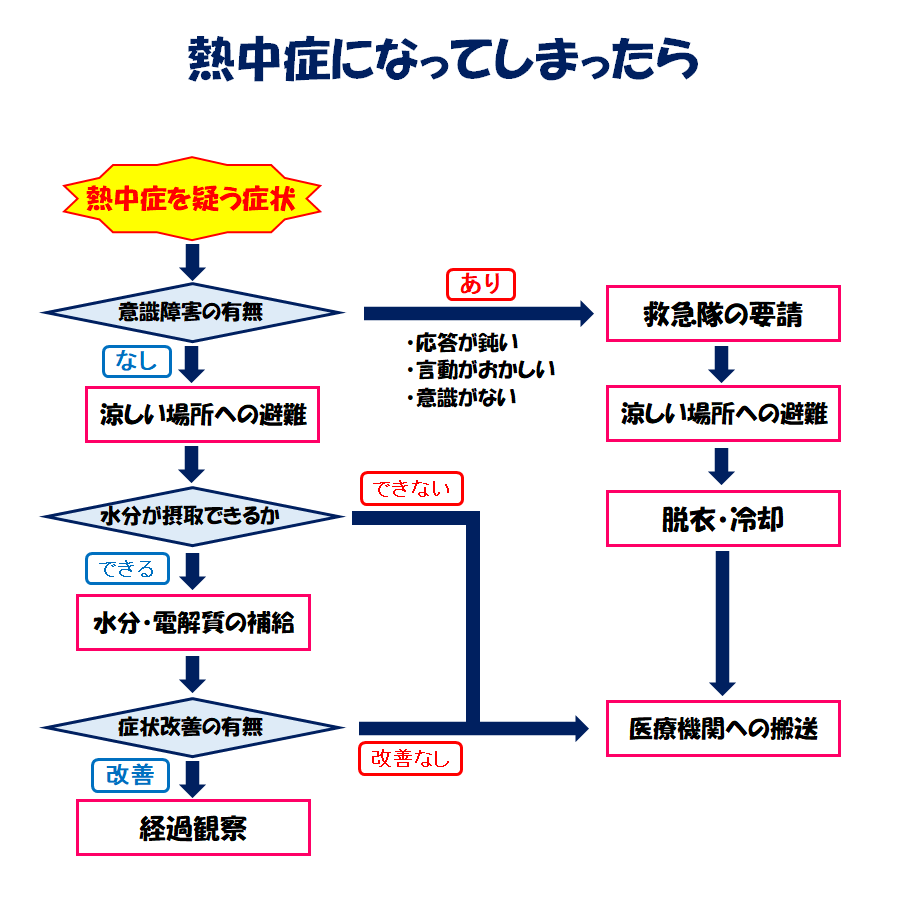

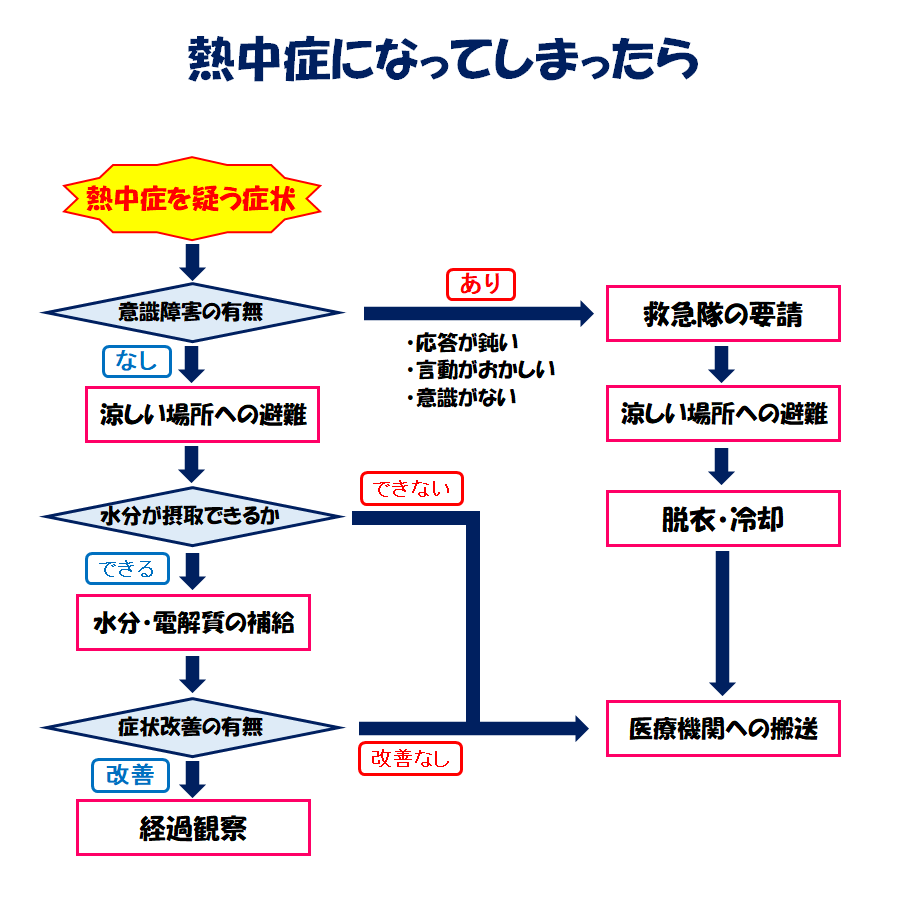

※日本体育協会【スポーツ活動中の熱中症予防のガイドブック】2013 より作図

このように、日本体育協会では熱中症予防のガイドラインとして対応方法が紹介されています。

まず意識を確認して、意識があるか・ないかで対応方法がわかれます。

次に水分補給ができるか・できないかで対応方法がわかれます。

涼しい場所に移動させたり、水分や塩分などの電解質を補給させるなど外的要因と内的要因から対処しているのがわかると思います。

これらの対応方法はスポーツの現場などで主に行われている対処方法です。

また、熱中症の【重症度】による分類によっても対応方法がありますのでこちらをご覧ください。

| 重症度 | 対処法 |

| Ⅰ度 | 涼しく風通しが良い場所に移す |

| 安静にして身体を冷やす | |

| 水分および塩分・糖分を補給する | |

| Ⅱ度 | Ⅰ度の対応を継続する |

| 誰かが側で見守り、改善が無ければ病院へ移す | |

| Ⅲ度 | Ⅰ度・Ⅱ度の対応を継続する |

| すぐに救急車を呼び、病院へ移す |

基本的には先ほどと同じですが、自分たちでできることは経口補水液などしっかりと正しい水分補給をすることと、少しでも涼しい環境に移動することです。

症状によっては病院に搬送して治療した方が良い場合もあります。

ですので、どのような状態の場合には救急車をすぐに呼んだりすれば良いかもしっかりと把握しておくと、迅速かつ的確な対応ができます。

ぜひこれらの図や表の内容を知識として身につけ、緊急時に対応できるようにしてほしいと思います。

熱中症になった時に飲む飲料とは?

熱中症になった場合には水分と電解質を両方摂取する必要があります。

しかし、その熱中症の症状の度合いによって病院にすぐに向かった方が良い場合もありますので、まずはそこの見極めが重要です。

意識もしっかりあって、飲水行動がしっかりできる場合には経口補水液やスポーツドリンクなどを飲んで対処すると良いでしょう。

経口補水液もスポーツドリンクも水分と電解質を両方同時に摂取できるのですが、その濃度が違います。

| 種類 | 製品名 | 分類 | Na⁺ | K⁺ | 炭水化物 | 浸透圧 |

| ORS | OS-1(大塚製薬工場) | 特別用途食品 | 50 | 20 | 2.5 | 270 |

| アクアサポート(明治) | 一般食品 | 50 | 20 | 2.3 | 252 | |

| ソリタT顆粒2号(味の素製薬) | 医薬品 | 60 | 20 | 3.3 | 254 | |

| スポーツ飲料 | アクエリアス(日本コカ・コーラ) | 一般食品 | 15 | 2 | 4.7 | 281 |

| ポカリスエット(大塚製薬) | 一般食品 | 21 | 5 | 6.2 | 324 |

これを見て頂ければわかりますが、スポーツドリンクは糖質が多く、経口補水液は電解質が多いのです。

ですので、脱水症や熱中症の場合には経口補水液の方がおすすめです。

なぜなら体内で不足している水分と電解質の濃度や組成は経口補水液の方が近いからです。

水分はどちらでも摂ることができますが、電解質をしっかり摂ろうと思ったら絶対に経口補水液です!

ですので、何かあった時のために経口補水液を家にストックしておいたり、運動やスポーツ時には持ち歩くと良いでしょう!

これはあくまで熱中症になった時に飲む飲料の話です。

熱中症ではない場合には、競技や運動の種類によってパフォーマンスを上げるために最適な飲料がまた違ってきます。

もし熱中症になってしまって経口補水液がない場合には、スポーツドリンクでも構いません。

何も飲まないよりはスポーツドリンクから水分と電解質を摂取することをおすすめします。

また、塩飴などが熱中症対策として最近販売されています。

このような塩飴などを舐める場合には、しっかりと水分も一緒に摂取してください!

そうしないと体内の浸透圧が高くなり症状が悪化する場合もあります。

それでは最後に家に何本かはストックしておきたい経口補水液を紹介したいと思います!

経口補水液の飲料タイプ

経口補水液のゼリータイプ

経口補水パウダー

まとめ

それではここまでの内容を簡単にまとめていきたいと思います!

- ポイント1 熱中症は、①脱水、②体温調節機能の低下、の2つが重なって起きる

- ポイント2 熱中症は、その【病型】と【重症度】の2つの分類ができる

- ポイント3 【病型】による分類は、①熱失神、②熱痙攣、③熱疲労、④熱射病の4つである

- ポイント4 【重症度】による分類は、その症状の重症度によってⅠ・Ⅱ・Ⅲと分かれる

- ポイント5 熱中症になる要因には外的要因と内的要因の2つがある

- ポイント6 熱中症の外的要因は、気温、湿度、風邪、輻射熱などの上昇がある

- ポイント7 熱中症の内的要因は、運動量による熱産生、疾病による体温の上昇、心肺機能の低下などがある

- ポイント8 熱中症の予防は、外的要因と内的要因の両方からアプローチする

- ポイント9 熱中症の対応としては、以下のような対応を行う

参考文献

- 谷口英喜:【経口補水療法ハンドブック「改訂版」】:日本医療企画(2013)

- メディカルフィットネス協会監修:【スポーツ栄養学】:嵯峨野書院(2016)

- 樋口満:【スポーツ現場に生かす運動生理・生化学】:市村出版(2011)